СборникАнтология исследований культуры. Том 1. Интерпретации культуры.

Антропологическая традиция в исследовании культуры: вместо введения. Л. А. Мостова Фундаментальные характеристики культуры

Концепция науки о культуре

Типология культуры

Динамика культуры

Методы интерпритации культуры

Антропологическая традиция в исследовании культуры: вместо введения Культурология как интегративная наука формируется на стыке целого ряда научных направлений, создавших собственные традиции изучения культуры. Наиболее важными из них стали философия культуры, культурная антропология, сравнительное языкознание, история культуры, социология культуры и т.д. Специфику антропологической традиции точно подметил американский культурантрополог Л.Уайт. Определив культуру как специфический класс явлений, наделенных символическим значением и присущих только человеческому сообществу, он выявил принципиально важную черту антропологии как науки о человеке, дополнив свое определение соображениями о том, что мир человека — это мир его культуры. Таким образом, на протяжении более 150 лет антропология (особенно культурная), сохраняя целостный подход в изучении человека, как существа биологического и культурного одновременно, выделяла культуру как объект исследования, а мир человека рассматривала как совокупность тщательно изучаемых этнографически, археологически, исторически других культур. Антропологи XX в. добились больших успехов в изучении конкретных культур, собрали огромный эмпирический материал, создав базу для развития теории. Так, инициативной группой под руководством Дж. Мердока, был создан мировой корпус этнографических данных, известный как «Ареальная картотека человеческих отношений»(ХРАФ), изданный в 1967 г. в виде «Этнографического атласа». Это! атлас содержал сведения по 600 отдельным культурам, данные о которых сыграли свою роль для отработки метода кросс-культурного исследования, построения типологии культур, выработки концепции «универсальной культурной модели» и т. д. В течение XX в. в антропологии сложился ряд направлений, опиравшихся на собственную методологию и методику исследований и отчетливо образующих самостоятельные школы, — это несколько крупных национальных школ, при всем их разнообразии, обладающих внутренним традиционным единством, — североамериканская, британская, французская и др. Развиваясь в рамках общей науки, каждая национальная школа выработала свой подход к объекту изучения. Так, американская антропологическая школа выделяет культуру как основной и автономный феномен истории, называет свою традицию исследования культурной антропологией, в состав которой включает: этнографию, как уровень изучения и описания специфики отдельных культур; этнологию, как сравнительно-исторический анализ культур, теоретическую антропологию; археологию; лингвистику, некоторые направления психологии. Разногласия между культурантропологами США и социалантропологами Великобритании и Франции по соотношению наук исходят из разной оценки значимости понятий «культура» и «общество». Если в первом случае более широким считается понятие «культура», а социум рассматривается как ее подсистема, то во втором «общество» является всеобъемлющим понятием, а культура рассматривается как одна из функций социума. В итоге, в мировой науке сложилась традиция использования данных и культурной, и социальной антропологии как взаимодополняющие. Вклад каждой из названных школ в целостное исследование культуры и, следовательно, в формирование культурологии, огромен. В культурной и социальной антропологии был пройден путь от изучения примитивных культур к целостному исследованию современных (Л.Уайт, М.Салинс, М.Харрис и др.); от эмпирических описаний к анализу и антропологической теории, и, в итоге, к созданию мощного культурологического пласта, в котором, основываясь на конкретном материале, были тщательно разработаны следующие проблемы: 1) формирование понятия «культура» (Эд. Тайлор, А.Крёбер, К.Клакхон, Б.Малиновский, Л.Уайт, А.Радклиф-Браун, Д.Бидни, А.Кафанья и др.); 2) сформулировано понятие «культурной динамики», изучены культурные процессы разного уровня: от ассимиляции и аккультурации отдельных культурных черт до эволюции культуры (Ф.Боас, Р.Лоуи, Б.Малиновский, А.Крёбер, Л.Уайт, Дж. Стюард и др.) и т. д. В середине XX в. были сформулированы новые концепции эволюции культуры: 1) концепция общей (универсальной) эволюции Л.Уайта/Г. Чайлда; 2) концепция мультилинейной эволюции — Дж.Стюарда; 3) концепция специфической эволюции М.Салинса/Э.Сервиса; были разработаны основы типологиикультур; (А.Крёбер, Р.Бенедикт, Дж.Мёрдок, Дж.Стюард, Дж. Фейблман, Л.Уайт и др.); сформировались различные подходы к интерпретации культуры: исторический, структурный, структурно-функциональный, системный (Ф.Боас, К-Леви-Стросс, Б.Малиновский, А.Радклиф-Браун, Л.Уайт). Одной из ключевых тем для антропологии стала концепция культуры. Представления о том, что такое культура, были весьма разнообразными: от понимания ее как научаемого поведения или его абстракции, как механизма защиты, «совокупности социальных сигналов и ответов», до вариантов, в которых культура просто исчезала, как не обладающая онтологической реальностью. Анализируя ситуацию, Л.Уайт задает себе вопрос: а как бы повели себя физики, если бы у них существовала подобная путаница в представлениях об энергии? До сих пор трудно или просто невозможно говорить об общей концепции культуры, в лучшем случае можно опираться на два — три варианта-подхода, которые отражают основные тенденции в этом вопросе. Наиболее сформировавшимися являются два из них — культура, как вторая природа, созданная человеком и создавшая его и, культура как детерминированное поведение человека (воспроизведение или следование культурному образцу — паттерну). Выделение этих двух тенденций весьма условно, поскольку в рамках каждого направления можно найти бесчисленное количество вариаций. Поэтому смелые попытки собрать, проанализировать, классифицировать и т.д. определения культуры должны представляться читателю чем-то вроде профессионального подвига культуролога. Все эти концепции являются целостными и универсальными, каждая стремится объяснить все аспекты культуры в рамках общей теории, чтобы применять эту теорию к исследованию обществ и культур любого типа — от малых и примитивных до сложных цивилизаций. Вторая по своему значению тема — динамика культуры, способы ее функционирования, типы культурных процессов и методы их исследования. В течение XX в., отстаивая свой приоритет, а порой и просто право на существование, на научной арене сталкивались три основных способа объяснения культурных изменений — исторический, структурно-функциональный и эволюционный, каждый из которых отражает один из аспектов культурной динамики или один из уровней культурного процесса или подпроцесса. Однако в антропологии XX в. долгое время была распространена точка зрения, согласно которой существуют всего два способа интерпретации культуры: «исторический» и «научный». Согласно ей, исторические исследования занимаются описанием хронологической последовательности конкретных событий, а объяснение культурного феномена должно состоять в сравнении его с тем, что произошло ранее. «Научная интерпретация» не связана ни с временной последовательностью событий, ни с их уникальностью, но только с поиском универсалий и закономерностей. Такое разграничение временных и вневременных аспектов культурного процесса справедливо, но называть изучение одних «историей», а других «наукой» — значит вносить существенную путаницу. Используя три подхода в интерпретации культуры, исследователь может наиболее полно рассмотреть все процессы, свойственные ей: исторический (временной) — время, место и последовательность существования тех или иных культурных явлений; формально-функциональный (вневременной) — анализ структуры и функционирования культуры, процессы в их вневременном, повторяющемся и обратимом виде, осмысление интеграции и дезинтеграции; формально-временной процесс, который состоит в том, что обычно называют ростом или развитием культуры, — это изменение культурной системы (или подсистемы) во времени, когда одна форма вырастает из предшествующей и превращается в последующую. В рамках этого процесса изменения происходят не с единичными явлениями, но с классами культурных явлений. Культурный процесс рассматривается антропологами как единый поток, в котором взаимодействуют различные типы (или уровни) культурных процессов — от развития культуры в целом до развития или изменения отдельных явлений или культурных черт, от эволюции культурной системы до аккультурации, ассимиляции, инкультурации. Определение типа культуры, соотношение понятий «цивилизация» и «культура» в диахронном и синхронном аспекте — наиболее яркая, но и достаточно дискуссионная проблема. Методологическую основу классификации культур по типу составляют различные концепции культурного процесса: эволюционные, циклические, концепции культурных типов (исторических и «идеальных»). Существуют также типологические теории, в которых в качестве структурной основы того или иного типа культуры рассматривается культурно-детерминированное поведение человека («универсальная модель культуры», паттерны или конфигурации культуры и др.). Каждый из подходов имеет свою специфику. Концепция универсальной, общей эволюции, позволяет выявить основные закономерности культурно-исторического процесса, его общую тенденцию развития (культурной системы, подсистем и векторов культуры). В рамках общей концепции эволюции культуры Л.Уайт предлагает свои критерии для определения стадий культурного развития и сравнительного анализа культур. Таким критерием с его точки зрения является энергия. Энергия, степень ее использования человечеством могут служить определителем уровня развития культуры, поскольку цивилизация или культура есть форма организации энергии, а весь путь, пройденный человечеством, — это история овладения энергией. Уайт вводит своеобразную «энергетическую» типологию культуры в диахронном аспекте. Свои возможности для сравнительного анализа культуры и конкретного изучения ограниченной рамками отдельных регионов исторической повторяемости и параллелизмов, дает концепция мультилинейной эволюции Дж.Стюарда. Стюард предложил концепцию уровней социокультурной интеграции, которая, по его мысли, создает перспективу для сравнения социокультурных систем в ходе эволюции: различные стадии развития семьи, народа, государства и т.д. Один из вариантов классификации культур по типу дает цивилизационный подход. Понятия «цивилизация» и «культура», не являясь тождественными, одновременно тесно связаны между собой. Как правило, исследователи соглашаются с тем, что цивилизация — это, во-первых, определенный уровень развития культуры, во-вторых, определенный тип культуры, с присущими ему характерными чертами. А-Крёбер, проанализировав сложную «системную» типологию П.Сорокина, «морфолого-прасимволическую» типологию О.Шпенглера, «архетипическую» Н. Данилевского, вводит в уже известную систему типологий понятие «стиль культуры». Заимствовав этот термин из искусствоведения, он существенно расширяет его значение до рамок «типа культуры» или «типа цивилизации». Он рассматривает три взаимосвязанных между собой способа формирования культурных стилей (или общекультурного стиля). Стилистика культур может быть частной, она непостоянна и носит характер постепенно-последовательного развития с раскрытием уже имеющихся черт стиля и переходом на новый более высокий уровень созидания. Любой стиль в рамках целостной культуры будет обязательно не завершен, поскольку помимо внутренних конфликтов существует еще и влияние внешних факторов: окружающая среда, другие культуры. Эти влияния иногда бывают настолько сильными, что могут оказать разрушительное воздействие на более слабые культуры, вступившие с ними в контакт. Однако подобные взаимовлияния не всегда губительны, тем более что значительная часть содержания культуры, вошла в нее извне и, со временем, за счет ассимиляции, вступила во взамодействие с уже работающим стилем.Создание нового содержания культуры, медленное, трудное продвижение вперед, рост согласованности между различными элементами и частями — все это вместе составляет созидание окончательного стиля культуры. «Стилистическая» концеция Крёбера, будучи оригинальной в своей окончательной формулировке, вырастает из наблюдений автора за «конфигурациями культурного роста», которые в свою очередь являются своеобразной диахронной типологической концепцией и характеристикой «кривых» развития культур. Дж. Фейблман, обосновывая свой взгляд на существование культурных типов, полагает, что внутренняя специфика культуры определяется спецификой культурно-детерминированного поведения индивида. Рассматривая культуру как способ существования человека, Фейблман выделяет пять типов и оговаривает возможность существования еще двух. Это: до-первобытный, первобытный, военный, религиозный, цивилизованный, научный и пост-научный типы культуры. Из этих семи первые четыре являются ранними, а последние три — развитыми. Это распределение не связано с их хронологией. Культурные типы являются логическими системами ценностей, которые могут сменять друг друга в любой последовательности. Типы, выделенные Фейблманом, представляют собой идеальные модели, не соответствующие реальным культурам. Реальные культуры — это подвижные образования, включающие, как правило, более одного идеального типа, ломающие их границы и создающие переходный тип. Поэтому отнесение конкретной культуры к одному из идеальных типов может быть только условным. И все же, используя эти категории идеальных типов, можно объяснить некоторые особенности конкретных культур. При всем внешнем различии, концепции Фейблмана и Крёбера обладают неявным внутренним единством и логикой движения, и это неудивительно, поскольку оба исходят из понимания культуры как научаемого поведения. Еще один вариант типологии, построенный на основе модели поведения, — концепция единого плана построения культуры, или универсальная модель культуры, сформулированная в антропологии как результат разработки сравнительного метода. Широкие границы универсальной модели были намечены еще в XIX в. Л.Морганом и Г.Спенсером, однако целостное представление об этом феномене сформировалось в 30-е — 40-е годы XX в. на стыке антропологии и психологии. Изучение всеобщего культурного разнообразия позволило исследователям выбрать элементы, общие для всех известных культур, такие как: возрастное деление, календарь, организация общества, системы родства, приготовление пищи, совместный труд и разделение труда, декоративное искусство, образование, этика, праздники, фольклор, табу, похоронные ритуалы, игры, подарки, гостеприимство, жилищное строительство, запрет инцеста, закон, наказания, имена, религиозные культы и т.д. Количество, качественный состав и сочетания рубрик у каждого автора (К.Уисслер, Дж.Мёрдок, Б.Малиновский, Д.Аберле, М.Харрис и др.) было оригинальным, не совпадало с концепциями коллег, однако суть оставалась единой. При дальнейшем анализе каждой, отдельно взятой черты, эта общность усиливалась. Так, Мёрдок указывал на то, что каждая культура имеет язык и каждый язык состоит из одинаковых компонентов: фонем, слов, грамматики. Похоронные обряды во всех культурах, как правило, включают выражение скорби, способы обращения с телом, ритуалы, защищающие участников погребения от злых сил, и т.д. Однако, при всем сходстве (наличие общих черт и их компонентов) их конкретное культурное содержание различно. Мёрдок пришел к выводу, что действительные всеобщие черты (общий план построения культур) это не идентичность содержания, а сходство классификаций. Универсальная модель существует во всех культурах: простых и сложных, древних и современных, и ее основа может быть найдена в особенностях биологической природы человека и условиях человеческого существования. Первые попытки объяснить сходства и различия культур исходили из психического единства человека и строились на изучении реакций человеческого организма на разнообразные стимулы и условия жизни. Самнер и Келлер предложили свой вариант классификации основных побуждений и стимулов: самосохранение, увековечивание себя, самоудовлетворение и религия. Эта классификация строилась на четырех чувствах: голоде, любви, тщеславии и страхе. Классификация Малиновского основывалась на удовлетворении человеческих потребностей и соответствовала трем аспектам культурного процесса. Универсальная модель Уисслера включала девять компонентов: речь, материальные особенности, искусство, знание, религия, общество, собственность, правительство, война. Не отрицая иных подходов к поиску общего знаменателя культур, Мёрдок остановился на «культурной привычке» и факторах, управляющих формированием привычки как структуре, определяющей универсальную модель. Первый фактор — это научение или воспитание, второй — стимул или сигнал. Любые известные стимулы могут быть соотнесены с культурными реакциями во множестве обществ. Такие постоянные стимулы, как ночь и день, небесные светила, определенные виды животных и растений, религиозные культы и т.д., и устойчивые реакции на них, специфические для каждой, отдельно взятой культуры, создают основу для классификации всеобщих культурных черт. Третьим важным фактором является «базовая» культурная привычка (навык), которая несет особую нагрузку в структуре универсальной культурной модели Мёрдока, благодаря четвертому фактору психологического обобщения, под которым автор понимает свойство воспроизведения одинаковых реакций при одинаковых условиях и стимулах. Так, для общения со сверхъестественными силами им придаются человеческие формы, что делает возможным обращение к ним как к людям: просьба — молитва; подарок — жертва; лесть — восхваление; самоуничижение — аскетизм; этикет — ритуал и т.д. Сходства культур, исходящие из такого рода обобщений, бесчисленны. Пятый фактор — это ограничение числа возможных реакций. В любой ситуации число возможных реакций ограничено физиологическими и психологическими способностями человека и условиями его существования. Так, человеческая физиология и психология ограничивают способы лечения заболеваний и рождения ребенка и т.д. Культурная привычка и традиция, взятые в определенном социальном контексте, создают условия взаимодействия, которые вносят в культуру принцип ограниченных возможностей, существенно важных для определения универсальной культурной модели. Этот принцип создает вариативность, свойственную конкретной культуре. Когда вариативность действий отсутствует и сводится к единственно возможной реакции, тогда культурные сходства наблюдаются не только в структуре модели, но и в ее содержании, а несоответствия будут минимальными. Так, все известные общества имеют основную семейную форму: отец, мать, дети. Эта форма может быть изолированной, может включать других родственников, но основа остается неизменной, другой формы, адекватной семье, человечество не выработало. Модель культуры Мёрдока является своеобразным, построенном на огромном фактическом материале «универсальным» способом изучения сходства и различия культур, исходя из культурно-детерминированного поведения человека. Проблема единства человеческой культуры побуждала исследователей продолжать поиски совершенной модели, не только объясняющей сходства или различия, но и дающей представление о взаимодействии и взаимовлиянии культурных элементов. Система типологий культуры, созданная в XIX — XX вв., весьма разнообразна и позволяет современному исследователю использовать методологическую основу, принципы классификации и сравнительного анализа культур, как необходимый культурологический инструментарий. В 40 — 50-е годы в антропологии началась дискуссия, которая не завершена по сей день, — о необходимости выделения специальной науки о культуре. Фейблман называет ее «наукой о культуре», Бидни — «метаантропологией», а Уайт — «культурологией». В книге «Наука о культуре» (The Science of Culture. 1949) Уайт определяет предметное поле культурологии и методы ее исследования, полагая, что основной подход в интерпретации культуры как целостного автономного образования — системный подход. Многочисленные практические исследования привели Уайта к убеждению, что любой культурный феномен носит системный характер. В своих работах он впервые описывает культуру как интегрирующую, самоорганизующуюся систему, к которой так же, как и к другим материальным системам, применимы законы термодинамики. Теоретические основы концепции культурных систем базируются на интеллектуальной традиции Запада, которая с середины прошлого столетия начала рассматривать культуру в понятиях новации, развития и синтеза. Непосредственной предшественницей концепции культурных систем была «органическая» школа в социологии, результатом развития которой стала социологическая теория Г.Спенсера. Несмотря на неприемлемость для Уайта биологических аналогий, он высоко оценивал стремление мыслителей школы «социального организма» рассматривать общество в целом, во взаимосвязи его отдельных частей кзк систему. Собственная традиция развивалась и в американской этнологии. Особенно значимы были в этом отношении работы Рут Бенедикт, в том числе «Психологические типы в культурах Юго-Запада». Концепция психологических типов Бенедикт и концепция культурных систем, несмотря на очевидную отдаленность, обладали одной существенно важной общей чертой — они рассматривали культуру народа как целое. Еще одним импульсом, оказавшим влияние на формирование концепции культурных систем, явились исследования проблемы ценностей в культуре, особенно программа по изучению пяти поселений на юго-западе США (лаборатория социальных отношений Гарвардского университета). Значение этих работ заключалось не в том, что они описали различные системы культурных ценностей, функционирующие в этих пяти поселениях, а в том, что культура в них рассматривалась как организованное целое. Эти исследования вместе с работой Бенедикт прокладывали дорогу к концепции культурных систем. Большое влияние на развитие американской этнологии в этом смысле оказал европейский функционализм, особенно после приезда Б.Малиновского и А. Рад клифа-Брауна в США. В результате, американская этнология сблизилась с европейской, и даже Ф.Боас, испытав частичное влияние функционализма, в 1938 г. признал, что основной из задач антропологии является осмысление культуры в целом. Системный подход, предложенный Уайтом, преодолевая разнообразные мнения о возможности или невозможности существования единой науки о культуре, способствовал выявлению сущности культурологии как науки о целостном феномене культуры, специфики ее как гуманитарной науки XX в., и новом качестве исследования, которое она как инструмент познания мира человека дает изучающему культуру. «Антология исследований культуры» включает классические сюжеты и работы классиков антропологии по наиболее общим и ключевым темам и построена по принципу диалога авторов в каждом из разделов. Представить всю великую антропологическую традицию в одном томе — задача абсолютно нереальная, поэтому составитель попытался показать богатство накопленного научного опыта через мозаику мнений и взглядов по узкому кругу проблем теории культуры, с надеждой продолжить эту работу в дальнейшем*.

Основу книги составляют публикации ученых, принадлежащих к двум крупнейшим антропологическим школам: американской и английской, это представители первой и второй волны в антропологии XX века: Ф.Боас, Р.Бенедикт, А.Крёбер, Р.Билз, Л.Уайт, Дж.Мёрдок, Б. Малиновский,. А.Радклиф-Браун, Э.Эванс-Причард, Э.Лич, Д.Бидни и др. Все тексты впервые публикуются в широкой печати и впервые были переведены на русский язык специально для данного издания**, адресованного преподавателям, аспирантам, студентам и всем, интересующимся проблемами исследования культуры.

Огромную помощь при подготовке этой книги оказала ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Светлана Яковлевна Левит, без активной поддержки которой этот проект не был бы реализован. Л.А.Мостова ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЛЬТУРЫ Лесли А.Уайт. Понятие культуры*

Никто из занимающихся культурной антропологией не подвергает сомнению то обстоятельство, что центральным понятием этой отрасли знаний является «культура». Но данный термин каждый понимает по-своему. Для одних культура — научаемое поведение. Для других — не поведение как таковое, а его абстракция. Для одних антропологов каменные топоры и керамические сосуды — культура, для других ни один материальный предмет таковой не является. Одни полагают, что культура существует лишь в сознании людей, другие считают культурой лишь осязаемые предметы и явления внешнего мира. Некоторые антропологи представляют культуру совокупностью идей, но спорят друг с другом по поводу того, где эти идеи обитают: одни полагают, что в сознании изучаемых людей, другие — что в сознании самих этнологов. Далее следует понимание «культуры как защитного механизма физического мира», «культуры как совокупности составляющих «п» различных социальных сигналов, которым соответствуют «т» различных ответов», затем царит уже полная путаница и неразбериха. Интересно, как повели бы себя физики, если бы у них существовало столько же различных представлений об энергии! Были, однако, времена, когда ученые имели более или менее однозначное представление о сущности и употреблении этого термина. В последние десятилетия XIX в. и в самом начале XX в. культурные антропологи разделяли по преимуществу точку зрения Э.Б.Тайлора, выраженную в первых строках «Первобытной культуры»: «Культура ... слагается в своем целом из знания, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых других способностей и привычек, усвоенных человеком как членом общества»*. Тайлор не делает здесь акцента на том, что культура присуща лишь человеку, хотя это и подразумевается; в других его работах данная мысль выражена более четко (так, в Tyior E.B. 1881:54, 123 говорится об огромной пропасти между интеллектом животных и человека). Следовательно, к культуре Тайлор относит всю совокупность предметов и явлений, свойственных человеку как виду. В «Первобытной культуре» он перечисляет верования, обычаи, материальные предметы и пр. (Tyior E.B. 1913:5-6).

Тайлоровская концепция культуры царила в антропологии в течение нескольких десятилетий. Еще в 1920 г. Роберт Лоуи открывал свой труд «Первобытное общество» цитатой «знаменитого тайлоровского определения». Однако в последние годы число концепций и определений культуры значительно возросло. Наибольшее распространение получили представления о культуре как об абстракции. Именно так в конечном счете определяют культуру Крёбер и Клакхон в их всеобъемлющем исследовании «Культура: критический обзор концепций и определений» (Kroeber A.L., Kluckhohn С. 1952: 155, 169). Аналогичным образом определяют культуру Билз и Хойджер в учебнике «Введение в антропологию» (Beals R.L., Hoijer H. 1953:210, 219, 507, 535). А в недавней работе «Культурная антропология» Феликс М.Кисинг характеризует культуру как «совокупность научаемого поведения, распространенного в обществе» (Keesing F. 1958: 16, 427). В последнее время дискуссия вокруг понятия культуры заострилась на проблеме различия между терминами «культура» и «человеческое поведение». Долгие годы антропологи совершенно спокойно определяли культуру как научаемое поведение, свойственное человеческому виду и передающееся от одного индивида, группы индивидов или поколения другим при помощи механизма социальной наследственности. Однако теперь на этот счет возникли сомнения, которые привели к утверждению, что культура есть не само поведение, а лишь его абстракция. Культура, утверждают Крёбер и Клакхон, «есть абстракция конкретного человеческого поведения, но не само поведение». Аналогичную точку зрения высказывают Билз, Хойджер и др.1

Однако те исследователи, которые определяют культуру как абстракцию, не поясняют, что именно они подразумевают под этим термином. Считается очевидным, (1) что сами они точно знают, что называют «абстракцией», и (2) что другие тоже способны это понять. На наш взгляд, ни одно из двух допущений достаточным образом не обосновано; далее мы еще вернемся к более детальному разбору данной концепции. Но какой бы смысл ни вкладывали антропологи в термин «абстракция», если культура — абстракция, то, следовательно, она непознаваема, неизмерима и в целом нереальна. По Линтону, «культура сама по себе неуловима и не может быть адекватно воспринята даже теми индивидами, которые участвуют в ней непосредственно» (Linton R. 1936: 288-289). «Неуловимой» называет культуру и Херсковиц (Herskovits M.J. 1945: 150). На воображаемом Клакхоном и Келли симпозиуме антропологи вопрошали: все видят человека, его действия и взаимодействия с другими людьми, но «кто хоть раз видел культуру?» (Kluckhohn С., Kelly W.H. 1945: 79,81). Билз и Хойджер также считают, что «антрополог не способен наблюдать культуру непосредственно» (Beals R.L, Hoijer H. 1953: 210). Итак, раз культура, будучи абстракцией, неуловима, непознаваема, существует ли она на самом деле? И Ральф Линтон вполне серьезно рассматривает этот вопрос: «... можно ли вообще сказать о ней (о культуре), что она существует» (Linton R. 1936: 363). Радклиф-Браун сообщает нам, что слово «культура» «обозначает не конкретную реальность, а абстракцию, и чаще всего весьма расплывчатую абстракцию» (Radcliffe-Brown A.R. 1940: 2). Спиро приходит к заключению, что, согласно господствующей «позиции современной антропологии... культура не имеет онтологической реальности» (SpiroM.E. 1951:24). Когда культура превращается в абстракцию, она не только становится невидимой и неуловимой, но и вообще перестает существовать как таковая. Трудно представить себе концепцию, менее соответствующую действительному положению вещей. Почему же тогда столь многие выдающиеся и пользующиеся безусловным уважением антропологи поддерживают «абстрактную» концепцию? Ключ к пониманию этого — а может, и просто объяснение данного явления — дают Крёбер и Клакхон: «Поведение для психологии — материал первостепенной важности, а культура — нет, она уже вещь второстепенная, интересная лишь постольку, поскольку влияет на поведение; и совершенно естественно, что психологи и социопсихологи считают своим предметом исследования в первую очередь поведение, а уже потом распространяют свои интересы и на культуру» (КгоеЬег A.L., KluckhohnC. 1952:155), Мотивировка проста и однозначна: если культура — это поведение, то (1) культура становится предметом изучения психологической науки: поскольку поведение изучается психологией, она и отдается во власть психологам и социопсихологам; (2) небиологическая антропология остается без предмета изучения. Такая опасность стала казаться реальной и неотвратимой, ситуация приближалась к критической. Надо было искать какой-то выход. Но какой? Крёбер и Клакхон предложили простое и тактичное решение: пусть психологи имеют дело с поведением, а антропологи занимаются абстракциями поведения. Эти абстракции, мол, и являются культурой. Заключая такую сделку, антропологи отдали психологам лучшее: реальные предметы и явления, которые существуют в реальном материальном мире, во времени и пространстве, и могут быть познаны, а себе оставили неуловимые абстракции, не являющиеся «онтологической реальностью». Однако они наконец получили хоть и эфемерный и непознаваемый, но собственный объект изучения! Можно сомневаться, действительно ли именно последнее соображение заставило Крёбера и Клакхона определить культуру как «не само поведение, а его абстракцию», но сделали они это, несомненно, с достаточной ясностью. И что бы ни явилось тому причиной — или причинами, ибо их могло быть несколько, — с тех пор вопрос о том, следует ли рассматривать культуру как поведение или как его абстракцию, стал основополагающим во всех попытках выработать адекватную, конструктивную, плодотворную и надежную концепцию культуры. Автор этих строк, так же как Крёбер и Клакхон, вовсе не собирается отдавать культуру психологам; в самом деле, трудно найти антрополога, который приложил бы столько усилий, чтобы разграничить психологические и культурологические проблемы2. Но в еще меньшей степени он склонен подменить материальную сущность культуры ее призраком. Ни одна наука не может иметь объектом своего изучения нечто, состоящее из неуловимых, невидимых, неосязаемых, онтологически несуществующих «абстракций»; наука должна иметь дело с настоящими звездами, млекопитающими, лисицами, кристаллами, клетками, феноменами, гамма-излучением и элементами культуры3. Мы считаем возможным предложить такой анализ ситуации, который позволит разграничить психологию как науку, изучающую поведение, и культурологию как науку, изучающую культуру, и каждой из этих наук дать реальный, материальный объект изучения.

В науке принято различать сознание наблюдателя и внешнюю среду4 — предметы и явления, существующие вне сознания наблюдателя. Ученый вступает в контакт с внешним миром посредством собственных органов чувств, и у него формируются ощущения. Они трансформируются в понятия, которые вследствие манипуляций в мыслительном процессе5 формируют посылки, предположения, обобщения, выводы и т.д. Истинность этих посылок, предположений и выводов проверяется опытами во внешней среде (Einstein A. 1936: 350). Таким образом добывается научное знание.

Первым шагом в процессе познания является наблюдение, или восприятие внешнего мира при помощи органов чувств. Следующий шаг, после того как ощущения трансформировались в понятия, — классификация наблюдаемых предметов и явлений. Предметы и явления внешнего мира группируются в классы различного вида: кислоты, металлы, камни, жидкости, млекопитающие, звезды, атомы, частицы и т.д. И сейчас становится очевидным, что имеется целый класс явлений, чрезвычайно важный в изучении человека, для которого в науке не существует названия, — класс символизированных *предметов и явлений6. Поразительно, но это действительно так: данный класс предметов и явлений не имеет названия. А случилось так потому, что эти предметы и явления всегда изучались и обозначались не сами по себе, в зависимости от присущих им свойств, а лишь в определенных контекстах.

Вещь важна сама по себе: «Роза это роза это роза». Действие не является изначально этическим, экономическим или эротическим действием. Действие есть действие. Оно становится этическим, экономическим или эротическим, лишь, будучи рассмотренным в этическом, экономическом или в эротическом контексте. Возьмем, например, китайскую фарфоровую вазу — что это: объект научного изучения, произведение искусства, товар или вещественное доказательство в судебном разбирательстве? Ответ очевиден. Назвать предмет «китайской фарфоровой вазой» уже означает ввести его в определенный контекст; прежде всего, следовало бы сказать: «Покрытая глазурью форма из обожженной глины есть покрытая глазурью форма из обожженной глины». А, будучи китайской фарфоровой вазой, этот предмет может стать произведением искусства, объектом научного исследования или товаром в зависимости от того, в каком контексте он рассмотрен: эстетическом, научном или коммерческом. Вернемся теперь к классу символизированных предметов и явлений: слово, каменный топор, фетиш, отношение к теще или к молоку, произнесение молитвы, окропление святой водой, керамический сосуд, участие в голосовании, соблюдение святой субботы, «а также некоторые другие способности, привычки (и предметы), присущие человеку как члену общества» (Tyior E.B. 1913: 1)*. Они суть то, что они суть: предметы и действия, связанные с символической способностью человека.

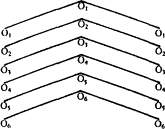

Эти предметы и явления связанные со способностью человека символизировать могут быть рассмотрены в разнообразных контекстах: астрономическом, физическом, химическом, анатомическом, физиологическом, психологическом и культурологическом; и они, в свою очередь, станут соответственно астрономическими, физическими, химическими, анатомическими, физиологическими, психологическими и культурологическими феноменами. Ведь все предметы и явления, зависящие от символической способности человека, зависят также от солнечной энергии, которая поддерживает жизнь на нашей планете, — это астрономический контекст. Данные предметы и явления могут быть рассмотрены и объяснены в терминологии анатомических, нервных и психических процессов, происходящих в человеке. Они могут быть также рассмотрены и объяснены во взаимосвязи с организмом человека, т.е. в соматическом контексте. Кроме того, их можно рассмотреть и в экстрасоматическом контексте, т.е. во взаимосвязи с другими подобными предметами и явлениями, а не с организмом человека. В том случае, когда символизированные предметы и явления рассматриваются во взаимосвязи с организмом человека, т.е. в соматическом контексте, их по праву можно назвать поведением человека, а изучающую их науку — психологией. Когда же символизированные предметы и явления рассматриваются и объясняются во взаимосвязи друг с другом, а не с организмом человека, мы называем их культурой, а изучающую их науку — культурологией. Этот анализ графически показан на рис. 1.

Рис.1. В центре диаграммы расположена вертикальная колонка окружностей 01, 02, 03 и т.д., которые обозначают предметы и явления (действия), зависящие от способности человека к символизированию. Эти предметы и явления образуют определенный класс феноменов, существующих в реальном мире. А поскольку единого обозначения у них нет, мы осмелились дать им название: символаты. Мы понимаем, какую берем на себя ответственность, вводя новый термин, но этому важнейшему классу феноменов необходимо название, ведь его надо выделить из других классов. Будь мы физиками, мы могли бы назвать эти предметы и явления, например, «гамма-феноменами». Но мы не физики, и полагаем, что предложенный термин более прост, чем название буквы греческого алфавита. Прецедент существует: если изолятом принято называть результат действия — изоляции, то результат функционирования способности человека к символизированию можно назвать символатом. Впрочем, не стоит придавать чрезмерного значения тому, каким именно словом назвать этот класс феноменов, и, наверное, можно придумать лучшее название. Но мне представляется чрезвычайно важным, чтобы этот класс феноменов имел название. Предметы или явления, зависящие от способности человека к символизированию — символаты, — существуют самостоятельно, но, будучи рассмотренными в каком-либо контексте, они приобретают особый смысл. Как мы уже отмечали, они могут быть важны в астрономическом контексте: каждый ритуал требует определенных затрат энергии, источником которой является Солнце. Но в науках о человеке важны два основных контекста: соматический и экстрасоматический. Символаты можно рассматривать и объяснять во взаимосвязи с организмом человека или же во взаимосвязи друг с другом, абстрагируясь от организма человека. Попробую проиллюстрировать свою мысль примерами. Я курю сигарету, голосую на выборах, раскрашиваю керамический кувшин, избегаю тещи, читаю молитву, затачиваю острие стрелы. Каждое из этих действий связано с символизированием7, следовательно, каждое — символат. И я как ученый могу рассмотреть каждое из этих действий (явлений) во взаимосвязи со мной, с моим организмом или же во взаимосвязи друг с другом, с другими символатами, совершенно незяиисимо от моего организма.

В первом случае я рассматриваю символат во взаимосвязи с моим анатомическим строением: например, со структурой и функциями кистей моих рук; со стереоскопическим и цветным характером моего зрения; с моими потребностями, желаниями, надеждами, страхами, воображением, привычками, внешними реакциями и т.д. Что я чувствую, когда сознательно избегаю собственной тещи или заполняю избирательный бюллетень? Каковы мои представления об этих действиях? Имеют ли эти действия положительную эмоциональную коннотацию или же выполняются небрежно, машинально? И так далее. В данном случае речь идет о человеческом поведении, а наука называется психологией. Таким же образом можно рассмотреть не только действие (явление), но и вещь (предмет). Каково мое отношение к глиняному кувшину, каменному топору, распятию, жареной свинине, виски, святой воде, цементу? Каковы мои представления о каждом из этих предметов и как я на них реагирую? Иными словами, каков характер взаимосвязи между каждым из названных предметов и моим организмом? Эти вещи не принято называть человеческим поведением, но они являются воплощением человеческого поведения; человеческий труд отличает кусок кремня от каменного топора. Топор, сосуд. распятие или прическа — это воплощенный труд человека. Таким образом, мы имеем дело с классом предметов, зависящих от символизации, и рассматриваем их во взаимосвязи с человеческим организмом. Научное рассмотрение и интерпретация этой взаимосвязи и есть психология. Но можно рассматривать символаты во взаимосвязи друг с другом, независимо от человеческого организма. Так, в случае с тещей, мы можем рассмотреть отношение к ней во взаимосвязи с другими символатами или с кластерами символатов, такими, как брачные обычаи — моногамия, полигиния, полиандрия, место проживания супругов после заключения брака, разделение труда между полами, способ пропитания, архитектура жилища, степень культурного развития и т.д. Если же речь идет о выборах, следует принять во внимание формы политической организации (племя, нация), тип правления (демократическое, монархическое, фашистское); возраст, пол, имущественное положение; политические партии и т.д. В этом случае наши символаты становятся культурой — элементами культуры или сосредоточением элементов, институтами, обычаями, кодексами и т.п., а их научным изучением занимается культурология. То же самое касается и отдельных предметов, а не только действий. Если нас заинтересует мотыга, мы можем рассмотреть ее во взаимосвязи с другими символами в экстрасоматическом контексте: с другими орудиями труда, используемыми для производства пропитания, с палкой-копалкой или с плугом; или с традициями полового разделения труда; с уровнем развития культуры и т.д. Нас может заинтересовать связь между компьютером и степенью развития математики, уровнем технологического развития, разделением труда, социальным институтом, который его использует (корпорация, военное подразделение, астрономическая лаборатория) и т.д. Таким образом, очевидно, что существуют два различных научных подхода8 к изучению подобного рода предметов и явлений, зависящих от символической способности человека к символизации. Если мы их рассматриваем во взаимосвязи с организмом человека, т.е. в соматическом контексте, то эти предметы и явления есть для нас человеческое поведение, а сами мы занимаемся психологией. Если же мы будем рассматривать их во взаимосвязи друг с другом, независимо от организма человека, т.е. в экстрасоматическом контексте, то эти предметы и явления станут для нас культурой — культурными элементами или культурными чертами, а мы займемся культурологией. Психология человека и культурология имеют в качестве объекта исследования одни и те же феномены: предметы и явления, зависящие от способности человека символизировать (символаты). А отличаются эти две науки друг от друга различными контекстами, в которых изучаются эти феномены9.

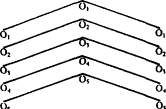

Аналогичный анализ, но только по отношению к другому специфическому классу предметов и явлений, к словам, лингвисты проделали уже несколько десятилетий тому назад. Слово является предметом (звуком, комбинацией звуков или значков) или действием, зависящим от способности человека к символизации. Слова есть то, что они есть: слова. Но для ученых они представляют интерес в двух различных контекстах: в соматическом или органическом, и в экстпасоматическом, или экстраорганическом. Это различие приняю вы ражать в терминах la langue и la parole, или речь и язык10

В соматическом контексте слова представляют собой род поведения человека: речевое поведение. Научное исследование слов в соматическом контексте есть психология (с элементами физиологии и, возможно, анатомии) речи. Эта наука рассматривает связь между словами и организмом человека: как воспроизводится слово, какое оно имеет значение, отношение к слову, восприятие и реакция на слово и т.д. В экстрасоматическом контексте слова рассматриваются во взаимосвязи друг с другом, независимо от человеческого организма. Этим занимается лингвистика, наука о языке. Фонетика, фонемика, синтаксис, лексикология, грамматика, диалектология, история языка и т.д. — это различные аспекты, эмфазы науки лингвистики. Чтобы яснее показать разницу между этими двумя науками, сошлемся на две книги: «Психология языка» Уолтера Б.Пилсбери и Кларенс Л.Мидер («The Psychology of Language» by Walter B.Pillsbury a.Clarence L.Meader, N.Y., 1928) и «Язык» Леонарда Блумфилда («Language» by Leonard Bloomfield. N.Y., 1933). В первой мы найдем такие главы, как «Органы речи», «Органы чувств, вовлеченные в речь», «Ментальные процессы в речи» и т.п. Во второй книге — другие главы: «Фонема», «Фонетическая структура», «Грамматические формы», «Типы предложений» и т.п. Разницу между двумя науками мы показали на рис.2.

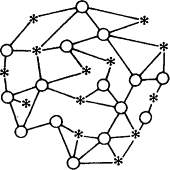

Рис.2. Рис. 1 и 2 в целом схожи. На обоих обозначены предметы и явления, зависящие от способности человека символизировать. На рис.1 обозначен общий класс: символаты; на рис.2 — частный класс: слова (входящий в класс символатов). В обоих случаях мы изображаем соматический контекст рассмотрения и интерпретации, с одной стороны, и экстрасоматический — с другой. И в обоих случаях для этого существуют две различные науки: психология поведения человека или речи; наука о культуре или о языке. Таким образом, культура представляет собой класс предметов и явлений, зависящих от способности человека к символизации, который рассматривается в экстрасоматическом контексте. Это определение спасает культурную антропологию от неосязаемых, неуловимых и онтологически не существующих абстракций и снабжает ее реальным, материальным, познаваемым предметом исследования. Ибо оно проводит четкую грань между поведением и культурой; между наукой о психологии и наукой о культуре. Мне могут возразить, что наука должна иметь объектом исследования определенный класс предметов как таковой, а не класс предметов в некоем контексте. Мне скажут, что атомы есть атомы, млекопитающие есть млекопитающие, и они являются объектом исследования соответственно физики и зоологии, независимо от контекста. Так почему же культурная антропология должна иметь объект исследования, определяемый лишь в некоем контексте? На первый взгляд, это убедительный аргумент, но по существу он бессилен. Ученый всегда стремится объяснить феномен. И чаще всего особая значимость феномена заключается как раз в контексте. Даже среди так называемых точных наук есть науки, изучающие организмы в определенном контексте: такова, например, паразитология, наука, изучающая организмы, которые играют в животном мире определенную роль. И в области взаимоотношений человека и культуры мы обнаружим десятки примеров предметов и явлений, значимость которых заключена не в них самих, а в том контексте, в котором они рассматриваются. Самец определенного вида животных называется мужчиной. Но мужчина — это мужчина, а не раб; рабом он становится лишь в определенном контексте. То же с товарами: зерно и хлопок — предметы, обладающие потребительской ценностью, но они не были товарами — предметами, произведенными для продажи, — в культуре аборигенов хопи; зерно и хлопок стали товарами, лишь когда были включены в определенный социально-экономический контекст. Корова есть корова, но она может быть средством обмена, деньгами в одном контексте, продуктом питания — в другом, тягловой силой (Картрайт использовал корову как тягловую силу в своей модели механического ткацкого станка) — в третьем, объектом религиозного поклонения (Индия) — в четвертом и т.д. Не существует науки, изучающей именно коров, но есть науки, изучающие средства обмена, тягловую силу, объекты религиозного поклонения, и каждая из этих наук может изучать корову. Так что мы можем иметь науку, изучающую символические предметы и явления в экстрасоматическом контексте. Местоположение культуры Если мы определяем культуру как совокупность предметов и явлений, реально существующих в окружающем нас мире, то неизбежен вопрос: где они располагаются, т.е. каково местоположение культуры? Ответ таков: предметы и явления, составляющие культуру, располагаются во времени и пространстве 1) в организме человека (идеи, верования, эмоции, отношения); 2) в процессах социального взаимодействия людей; 3) в материальных объектах (топоры, фабрики, глиняные сосуды), находящихся вне организма человека, но в пределах моделей социального взаимодействия между людьми11. Схематически это показано на рис.3.

Рис.3. Мне могут возразить, мол, раньше вы утверждали, что культура состоит из экстрасоматических феноменов, а сейчас допускаете, что отчасти она находится внутри организма человека. Разве это не противоречие? Нет, это не противоречие, а недопонимание. Мы ведь говорили вовсе не о том, что культура состоит из экстрасоматических предметов и явлений. Мы говорили, что культура состоит из предметов и явлений, рассмотренных в экстрасоматическом контексте. Это совершенно разные вещи. Каждый элемент культуры имеет два аспекта: субъективный и объективный. На первый взгляд может показаться, что топоры «объективны», а идеи и отношения «субъективны». Но это будет лишь поверхностный, искусственный взгляд. Топор включает в себя субъективный компонент: этот предмет лишен смысла без определенной идеи и отношения. С другой стороны, идея или отношение тоже были бы бессмысленны без внешнего выражения в поведении или речи (которая есть форма поведения). Так что каждый элемент, каждая черта культуры имеют субъективный и объективный аспекты. Но идеи, отношения и эмоции — феномены, располагающиеся в организме человека, — могут быть интерпретированы в экстрасоматическом контексте, т.е. во взаимосвязи с другими символическими предметами и явлениями, а не с организмом человека. Мы можем рассмотреть внешний аспект табу на отношения с тещей, т.е. взаимосвязь вовлеченных в этот запрет идей и отношений не с организмом человека, а с другими символатами, такими, как формы семьи и брака, место проживания супругов и т.д. Но мы также можем рассмотреть топор во взаимосвязи с организмом человека: т.е. представление человека о топоре, его отношение к этому предмету, а не к другим символическим предметам и явлениям, таким, как стрелы, мотыги, законы, регулирующие разделение труда в коллективе, и т.д. А теперь мы рассмотрим ряд культурологических концепций, которые получили наиболее широкое распространение в этнологической литературе,, и прокомментируем их с учетом позиции, представленной в настоящей статье. Некоторые антропологи предпочитают определять культуру только через идеи и концепции. Они руководствуются при этом, по всей вероятности, тем соображением, что идеи первичны, являются первопричиной, что они формируют поведение, которое, в свою очередь, и создает материальные объекты, такие, как, например, керамические сосуды. «Культура состоит из идей, — пишет Тейлор, — это ментальный феномен, а не материальные объекты или внешнее поведение... Например, в сознании индейца имеется представление о танце. Это и есть культурная черта. Эта идея заставляет его тело вести себя соответствующим образом», т.е. танцевать (TaylorW.W. 1948:98 - 110, passim). Такое представление о социокультурной реальности наивно. Оно основано на примитивной, донаучной и уже преодоленной метафизике и психологии. Это напоминает концепцию Женщины-Мысли у индейцев пуэбло (кересан), которая якобы вызывает различные события, предварительно подумав о них. Мысль бога Пта, считалось, создала всю культуру Древнего Египта. И Бог сказал: «Да будет свет», — и появился свет. Но мы уже не можем объяснять происхождение и развитие культуры, просто сказав, что она возникла из мысли человека. Безусловно, мысль была причастна к изобретению огнестрельного оружия, но если мы констатируем, что огнестрельное оружие есть продукт человеческой мысли, этого будет явно не достаточно. Почему вдруг возникла такая мысль, когда, где и при каких условиях она воплотилась в жизнь? И, кроме того, идеи — те идеи, которые могут привести к реальному результату, — рождаются из столкновения с реальной жизнью. Работа с почвой навела древнего человека на мысль о гончарном ремесле; календарь является побочным продуктом интенсивного земледелия. Культура лишь отчасти содержится в идеях; но отношения, внешние действия и материальные предметы есть тоже культура. Культура состоит из абстракций Вернемся снова к достаточно широко распространенному определению: «культура есть абстракция», или «культура состоит из абстракции». Как мы уже отмечали выше, те, кто подобным образом определяют культуру, не поясняют, что именно они называют «абстракцией», и есть основание подозревать, что они сами это не очень хорошо понимают. Вместе с тем достаточно очевидно, что они не считают абстракцией зримый предмет или явление. И возникший недавно вопрос о «реальности» абстракций указывает на то, что употребляющие этот термин не уверены в его значении. Однако у нас на сей счет имеются некоторые соображения. Культура «в основе своей есть форма, или модель, или образ», — пишут Крёбер и Клакхон, — «даже культурная черта есть абстракция. Черта — это «идеальный тип», поскольку двух полностью идентичных глиняных горшков или двух полностью совпадающих брачных церемоний не существует» (Kroeber A.L., Kluckhohn С. 1952:155,169). Культурная черта «глиняный горшок», таким образом, есть идеальная форма, воплощением которой является каждый реально существующий глиняный горшок; некая платоническая идея, идеал. Каждый глиняный горшок, утверждают далее Крёбер и Клакхон, реален, но полностью «идеал» не может быть воплощен ни в одном реальном горшке. Некий «средний американец»: рост 5 футов 8 1/2 дюймов, вес 164, 378 фунтов, женат, имеет 2, 3 детей и т.д. Вот что, по нашему мнению, они считают абстракцией. В таком случае, как мы уже знаем, это есть концепция в сознании наблюдателя, ученого. Можно взглянуть на абстракцию и несколько иначе. Двух полностью совпадающих брачных церемоний не существует. Давайте проанализируем небольшую выборку брачных церемоний. Мы обнаружим, что 100% содержат элемент А (взаимное желание вступить в брак), 99% содержат элемент Б. Элементы В, Г, Д присутствуют соответственно в 96, 94 и в 89% случаев. Можно построить кривую и обозначить на ней средний разброс различных данных. Это и будет типичная брачная церемония. Но, так же как и в предыдущем случае с типичным американцем, у которого 2, 3 детей, «идеалу» не суждено воплотиться в жизнь. Это будет «абстракция», т.е. по сути концепция, разработанная ученым-наблюдателем и существующая лишь в его сознании. Невозможность увидеть в абстракциях концепции приводила к частому смешению этих понятий, особенно когда речь шла об их местоположении и их «реальности». Признание же факта, что так называемые научные абстракции (подобные «твердому телу» в теоретической физике... твердых тел в реальности не существует) и есть концепции (понятия) в сознании ученых, помогает прояснить оба этих вопроса: культурные «абстракции» — это концепции («идеи») в сознании антропологов. Что же касается их «онтологической реальности», то, обитая в умах ученых, концепции не становятся менее реальными — ведь более реальной вещи, чем, например, галлюцинация, не существует. Это очень удачно подметил Бидни в своей рецензии на «Культуру» Крёбера и Клакхона: «Суть проблемы заключается в том, что есть абстракция и каково ее онтологическое значение. Некоторые антропологи настаивают на том, что они имеют дело лишь с логическими абстракциями и что культура не имеет помимо абстракции иной реальности, но трудно предположить, что другие ученые, представляющие общественные науки, могут с ними согласиться в том, что объект их исследования не имеет онтологической, объективной реальности. Таким образом, Крёбер и Клакхон смешивают понятие культуры, которое есть логическая конструкция, с реально существующей культурой...» (выделено Л.А.Уайтом) (Bidney D. 1954:488 - 489). В этой связи любопытно заметить, что один теоретик антропологии, Корнелиус Осгуд, определил культуру как составляющую идей в сознании антропологов: «Культура состоит из идей о производстве, о поведении, о сущности человека — идей, которые возникли, были переданы и осознаны субъектом» (Osgood С. 1951:208). Спиро также настаивает на том, что «культура — это логическая конструкция, абстракция человеческого поведения, и в качестве таковой она существует лишь в сознании исследователя» (выделено М.Э.Спиро — Spiro M.E. 1951:24). Те, кто определяет культуру как идеи, абстракции или как поведение, с логической неизбежностью вынуждены признать, что материальные предметы культурой не являются и являться не могут. «Строго говоря, — утверждает Гёбель, — «материальная культура» — это вовсе не культура» (Hoebel Е.А. 1956:176). Еще дальше идет Тейлор: «Понятие «материальной культуры» ошибочно», поскольку «культура — это чисто ментальный феномен» (TaylorW.W. 1948:102, 98). Билз и Хойджер: «Культура — это абстракция поведения и ее не следует путать с реальными актами поведения или с материальными объектами, такими как орудия труда...» (Beals R.L., Hoijer H. 1953:210). Отрицание материальной культуры выглядит нелепо с точки зрения традиций этнографов, археологов, работников музеев старых инструментов, масок, фетишей и другой «материальной культуры»12.

Наше определение уводит от этой дилеммы. Как мы уже показали, нелепо говорить о сандалиях или о глиняных горшках как о поведении: их значение сводится не к оленьей шкуре или глине, а к человеческому труду; это овеществленный труд человека. Но в нашем определении символизирование является общим фактором идей, отношений, действий и предметов. Существует три рода символатов: 1) идеи и отношения, 2) внешние действия и 3) материальные объекты. Всех их можно рассмотреть в экстрасоматическом контексте; все они могут считаться культурой. И это отбрасывает нас назад, к тому, что давно уже признано в культурной антропологии: «Культура есть то, о чем пишут в этнографических книгах». Реификация культуры Существует еще одна своего рода концепция культуры, которую критики часто называют концепцией реификации — «овеществления». И поскольку меня тоже нередко обвиняют в «реификации»13, то должен сказать, что этот термин неудачен. Реифицировать — значит сделать вещью нечто, что таковой не является, например, надежду, честность, свободу. Но ведь не я же сделал определенные предметы культурой. Я лишь выделил предметы и явления в окружающем мире в класс, существование которого зависит от символизирования и который можно рассмотреть в экстрасоматическом контексте, и назвал этот класс предметов и явлений культурой. То же самое сделал Э.Б.Тайлор. То же самое сделали Лоуи, Уисслер и другие ранние американские антропологи. Для Дюркгейма «посылка, позволяющая относиться к социальным фактам, т.е. элементам культуры, как к предметам, лежит в самой основе нашего метода» (Durkheim E. 1938:XLIII). He мы реифицировали культуру: элементы, составляющие, согласно нашему определению, культуру, были вещами изначально.

Конечно, если определять культуру как совокупность неуловимых, непознаваемых, онтологически нереальных абстракций, то воплощение этих признаков в реальные, материальные тела и в самом деле будет выглядеть как реификация. Но мы под таким определением не подписывались. Культура: процесс sui generis «Культура есть вещь sui generis...», — сказал Лоуи много лет тому назад (Lowie R.H. 1917:66, 17). Эту точку зрения разделяли Крёбер, Дюркгейм и др. (см. подробнее: White L.A. 1949:89-94). Данное положение многими было неверно понято и принято в штыки. Но Лоуи в том же абзаце подробно разъяснил, что именно он имел в виду: «Культура есть вещь sui generis и может быть объяснена только в своих собственных терминах...». Этнологу следует изучать каждый новый факт культуры, включая его в группу аналогичных фактов или отталкиваясь от других фактов культуры, которые обусловили появление данного факта» (Lowie R.H. 1917:66). Например, обычай считать родство патрилинейно можно интерпретировать, сравнивая его с традицией полового разделения труда, с обычаями проживания супругов — патрилокально, матрилокально или неолокально, со способами добычи пропитания и т.д. То же самое можно выразить в терминах предложенного нами определения культуры — «символат в экстрасоматическом контексте (т.е. культурная черта) следует интерпретировать во взаимосвязи с другими символатами в том же контексте». Эта концепция культуры, так же как и связанная с ней концепция «реификации», была понята неверно. Ее часто называли «мистической». Как может культура возникнуть и развиваться самостоятельно? («Культура... развивается сама из себя» (Redfield R. 1941:134). «Не вижу необходимости, — писал Боас, — считать культуру мистической субстанцией, которая существует вне общества и развивается по своим собственным законам» (Boas F. 1928:235). Бидни заклеймил этот взгляд на культуру словами: «Мистическая метафизика судьбы» (Bidney D. 1946:535). Критиковали эту точку зрения Бенедикт (Benedict R. 1934:231), Хутон (Hooton E. A. 1939:370), Спиро (Spiro M.E. 1951:23) и др. Однако никто ведь не утверждал, что культура представляет собой некое единство, которое существует и развивается самостоятельно и совершенно независимо от людей. И насколько нам известно, никто не утверждал, что можно понять происхождение, природу и функции культуры, не принимая во внимание род человеческий. Совершенно очевидно, что, изучая эти аспекты культуры, необходимо учитывать биологические особенности человека. Общепризнанно было лишь то, что каждую данную культуру, культурные вариации во времени и пространстве и все процессы культурных изменений следует объяснять в терминах самой культуры. Именно это имел в виду Лоуи, когда говорил, что «культура есть вещь (удачнее было бы сказать «процесс») sui generis». Представления о человеческом организме при интерпретации процесса культурных изменений излишни. «Это не мистицизм, — добавляет Лоуи, — а общепризнанный научный метод» (Lowie R.H. 1917:66). Всем известно, что ученые используют такой принцип интерпретации многие десятилетия. Совершенно излишни представления об организме человека и при научном объяснении изменений денежного курса, письменности, готического искусства. Паровой двигатель и текстильные станки появились в Японии в последние десятилетия XIX в. и повлекли за собой определенные общественные изменения; рассуждения об организме человека ничего не добавят в изучении этого процесса. Конечно, живые люди принимали в нем участие. Они играли активную роль во всех имевших место событиях, но они не имеют никакого отношения к объяснению происшедшего. Все делают люди, а не культура «Культура «не работает», не «движется», не «изменяется», но все это делают с ней люди», — сказал Линд (Lynd R.S. 1939:39). Это утверждение он подкрепил смелым соображением о том, что «не культура, а люди красят ногти». Можно было бы продолжить, сообщив, что у культуры ногти вообще отсутствуют. Точка зрения «все делают люди, а не культура» широко распространена среди антропологов. Боас писал, что «силы, несущие перемены, заключены в людях, которые объединяются в социальные группы, а не в абстрактной культуре» (Boas F. 1928:236). Халлоуэл заметил, что «культуры в буквальном смысле никогда не встречались и никогда не встретятся. Имеется в виду, что встречаются люди, и в результате процесса социального взаимодействия, аккультурации могут происходить изменения в образе жизни одного или обоих народов. Динамическим центром процесса взаимодействия являются индивиды» (HallowellA.I. 1945:175). Мнение, согласно которому взаимодействуют культуры, высмеивает и Радклиф-Браун: «Несколько лет тому назад, в результате поворота культурной антропологии от изучения общества к изучению культуры, нам было предложено вообще отказаться от подобного рода исследований и обратиться к исследованию так называемых «культурных контактов». Вместо того чтобы изучать общество во всей его сложности, нам предлагалось исследовать, что происходит в Африке по мере того, как некое единство, которое называется африканской культурой, вступает во взаимодействие с единством, которое называется европейской или западной культурой, и как следствие этого возникает некое третье единство... которое нужно описывать как вестернизированную африканскую культуру. Мне все это представляется фантастической реификацией абстракций. Европейская культура есть абстракция, абстракцией же является и культура африканского племени. И мне кажется фантастикой, что эти две абстракции вступают во взаимодействие и в результате появляется третья абстракция» (Radcliffe- Brown A.R. 1940:10-11). Мы бы назвали данную точку зрения, согласно которой все делают люди, а не культура, ловушкой псевдореализма. Конечно, культуры не способны существовать и никогда не существуют независимо от людей14. Но, как мы уже отмечали, культурные процессы можно объяснить, не принимая во внимание живых людей; представление о человеке как о живом организме не имеет ни малейшего отношения к решению многих проблем культуры. Вот пример проблемы, к решению которой рассуждения о живых людях не имеют никакого отношения: додумались ли в доколумбовом Перу до мумификации мертвых сами или это влияние Древнего Египта. Конечно, и самостоятельное изобретение мумификации, и проникновение этого обычая из Египта в Анды не могли произойти без участия людей во плоти. Так же и Эйнштейн не смог бы додуматься до теории относительности, не дыша. Но нам вовсе незачем думать о его дыхании, когда мы изучаем историю возникновения или развития этой теории.

Те, кто без конца повторяет, что все делают люди, а не культуры, путают описание с объяснением. Сидя на галерее в Сенате, можно увидеть, как люди пишут законы; на судостроительной верфи люди строят суда; в лаборатории люди синтезируют энзимы; в полях сеют зерно и т.д. Так вот описание подобных процессов в том виде, в каком их можно наблюдать, для этих исследователей и есть объяснение: люди сами пишут законы, сеют зерно, синтезируют энзимы. Это простая и наивная форма антропоцентризма. Однако научное объяснение — дело гораздо более сложное. Если кто-то говорит по-китайски, избегает тещи, не пьет молока, селится в доме своей жены, помещает тела мертвых на подмостки, пишет симфонии или синтезирует энзимы, — он делает это потому, что рожден или вырос в определенной экстрасоматической традиции, которую мы называем культурой и которая содержит все эти элементы. Поведение людей — функция культуры. Культура — константа, поведение — переменная; если изменится культура, изменится и поведение. Все это довольно известные вещи, о которых рассказывают в течение первых недель вводного курса по атропологии. Конечно, люди сами лечат болезни молитвами и заговорами или вакцинами и антибиотиками. Но нельзя ответить на вопрос: «Почему одни заговаривают болезнь, а другие используют вакцину?» — просто объяснив, что одни поступают так, а другие этак. Ведь требуется ответить на вопрос, почему люди делают то, что они делают. И для научного объяснения этого сами люди не представляют собой такой уж и важности. Что же касается вопроса: «Почему в одной экстрасоматической традиции используются заговоры, а в другой — вакцины?», то при ответе на него живые, конкретные люди не принимаются во внимание. Ответить на него способна лишь культурология: культуру, как заметил Лоуи, можно объяснить только в терминах самой культуры. Культуру «в реальной жизни нельзя отделить от единства идей и чувств, которые создают индивида», т.е. культуру нельзя отделить от индивида, утверждает Сепир (Sapir E. 1932:233).Конечно, он прав; в реальной жизни культура неотъемлема от человека. Но если в реальной жизни культуру нельзя отделить от человека, это можно сделать в логическом (научном.) анализе, и мало кому удалось это лучше, чем самому Эдварду Сепиру: в его монографии «Южный пайуте, шошонский язык» («Southern Paiute, a Shoshonean Language», 1930) нет ни одного индейца — ни одного нерва, мускула или органа чувств. Не странствуют люди и по его книге «Перспектива времени в культуре аборигенов Америки» («Time Perspective in Aboriginal American Culture», 1916). «Наука неизбежно абстрагируется от одних элементов и пренебрегает другими, — говорил Моррис Коэн, — поскольку далеко не все существующие вещи имеют отношение друг к. другу» (выделено Уайтом) (Cohen M. 1931:226). Признание и осмысление этого факта стало бы значительным шагом вперед в этнологической теории. «В реальной жизни гражданство нельзя отделить от цвета глаз», поскольку каждый гражданин имеет глаза, а глаза обладают цветом. Однако цвет глаз, по крайней мере в Соединенных Штатах, не имеет никакого отношения к гражданству: «Далеко не все существующие вещи имеют отношение друг к другу». Так что совершенно верно говорят Халлоуэл, Радклиф-Браун и другие, что «встречаются и взаимодействуют люди». Но это вовсе не должно удерживать нас от того, чтобы при решении определенных проблем принимать во внимание символаты в экстрасоматическом контексте: орудия труда, утварь, обычаи, верования, отношения — одним словом, культуру. Встреча европейской культуры с африканской и возникновение вследствие этого евро-африканской культуры может показаться РадклифуБрауну и другим «фантастической реификацией абстракции». Однако в течение многих десятилетий антропологи занимались подобными проблемами и будут продолжать ими заниматься в дальнейшем. Взаимодействие обычаев, технологий, идеологий — столь же значимая научная проблема, сколь и взаимодействие человеческих организмов или генов. Мы не говорили и не хотим сказать, что антропологам в целом не удалось представить культуру как процесс sui generis, т.е. не принимая во внимание живых людей; многие, если не большинство, именно этим всегда и нанимались. Но в области теории некоторые из них не признают научной ценности такого рода объяснений. Сам Радклиф-Браун дает нам образец чисто культурологической постановки проблем и чисто культурологического их решения в работах «Социальная организация австралийских племен» и «Брат матери в Южной Африке» (Radcliffe- Brown A.R. 1930-31, 1924) и др. Но как только он облачается в одежды философа, то тут же начинает отрицать научную ценность этой процедуры15.

Тем не менее, многие антропологи признали и на теоретическом уровне, что можно изучать культуру, не принимая во внимание живых людей, что представление о человеке во плоти не имеет никакого отношения к решению проблем, связанных с экстрасоматическими традициями. Мы уже ссылались на некоторых из них — на Тайлора, Дюркгейма, Крёбера, Лоуи16. Однако считаем уместным сделать еще несколько отсылок. «Наилучшие возможности для лапидарного описания и объяснения культурных феноменов, — пишут Крёбер и Клакхон, — дает изучение культурных форм и процессов как таковых при максимальном отстранении от индивидов и личностей» (Kroeber A.L., Kluckhohn С. 1952:167). Стюард замечает, что «определенные аспекты современной культуры лучше всего изучать, абстрагируясь от индивидуального поведения. Структура и функции денежных систем, банковского и кредитного дела, например, представляют собой супраиндивидуальные аспекты культуры». И далее: «Формы политического правления, правовая система, религиозная организация, система образования» и т.д. «имеют определенные аспекты, в целом — национальные, которые можно объяснить, отстранившись от поведения живых людей» (Steward J. H. 1955:46, 47).

Здесь нет ничего нового; именно этим и занимались антропологи и другие исследователи в области общественных наук в течение многих лет. Однако признать этот неоднократно использовавшийся на практике принцип в теоретическом плане для многих оказалось непреодолимым препятствием. Сколько человек «делают» культуру В этнологической теории довольно широко распространена концепция, согласно которой принадлежность некоего феномена к культуре определяется тем, сколько человек являются его носителями: один, два или «несколько». Так, Линтон пишет о том, что «любой элемент поведения... который свойствен лишь одному человеку, не может считаться принадлежащим культуре общества... Нельзя, например, считать частью культуры новую технику плетения корзин, пока она известна лишь одному человеку» (Linton R. 1945:35). Эту точку фения разделяют Уисслер (Wissler С. 1929:358), Осгуд (Osgood С. 1951:207 - 208), Малиновский (Malinowski В. 1941:73), Дюркгейм (Durkheim E. 1938:LVI). Против такого представления о культуре можно выдвинуть два аргумента. 1. Если критерием, отделяющим культуру от некультуры, служит множественность выражения изучаемого поведения, тогда можно утверждать, что шимпанзе, описанные Вольфгангом Кёлером в «Ментальности обезьян» (Kohler W. The mentality of apes», 1926), обладают культурой, потому что в стае обезьян всякое новшество, используемое одним из ее членов, передается другим очень быстро. Подобным же свойством перенимать друг у друга новое обладают и некоторые другие виды животных. Второй аргумент таков: если персонификация в одном человеке недостаточна, чтобы какое-то действие было признано элементом культуры, то сколько людей требуется? Линтон считает, что, «как только новшество будет воспринято хоть одним членом общества, его можно считать принадлежащим культуре» (Linton R. 1936:274), Осгуд настаивает на необходимости «двух или более человек» (Osgood С. 1951:208), Дюркгейм — «по крайней мере, нескольких» (Durkheim E. 1938:LVI), Уисслер утверждает, что отдельный предмет или акт не поднимется до уровня культуры до тех пор, пока его не воспримет группа индивидов (Wissler С. 1929:358), Малиновский же полагает, что «факт становится фактом культуры тогда, когда индивидуальный интерес перерастает в систему организованных действий, принятых в том или ином обществе» (Malinowski В. 1941:73). Очевидно, однако, что такое представление не соответствует научным критериям. Как можно определить, когда «индивидуальный интерес перерастает в систему организованных действий, принятых в том или ином обществе»? Представим себе орнитолога, который вдруг стал бы говорить о том, что единичная особь какого-либо вида птиц не может называться почтовым голубем или журавлем, что голубями и журавлями является лишь определенное количество особей. Или физик сказал бы, что один атом элемента не может быть медью, что медью назвать можно только «множество атомов». Необходимо определение, согласно которому предмет «х» принадлежит или не принадлежит классу «у» независимо от количества предметов «х» (логически рассуждая, класс может состоять лишь из одного компонента или даже не иметь их вообще). Наше определение отвечает научным критериям: предмет — представление или верование, действие или вещь — считается элементом культуры, во-первых, если он символизирован, и, во-вторых, когда он рассматривается в экстрасоматическом контексте. Безусловно, все элементы культуры существуют в социальном контексте, но то же самое можно сказать и о таких действиях, как ухаживание, совокупление, кормление фудью, которые отнюдь не являются специфически человеческими (т.е. связанными с символизированием). Ведь чисто человеческий, или культурный, феномен отличается от нечеловеческого вовсе не социальностью, дуальностью или множественностью и пр. Главная отличительная черта — символизация. Способность быть рассмотренным в экстрасоматическом контексте совершенно не зависит от числа предметов или явлений: один, два, «несколько». Предмет, или явление, может считаться элементом культуры даже в том случае, если он является единственным представителем своего класса, точно так же, как один атом меди может считаться атомом меди, даже если он — единственный во всем космосе. И конечно, нам давно уже следовало указать на то, что представление, будто какое-то действие или идея могут быть продуктом деятельности лишь одного члена человеческого общества, — иллюзорно; это еще одна ловушка антропоцентризма. Каждый член общества подвержен социокультурной стимуляции со стороны других членов своей группы. Все специфически человеческие действия и помыслы, а также многие из тех, что свойственны и человеку, и животным, являются функцией социальной группы в той же мере, в какой и человеческого организма. Любое действие, даже если его лишь единожды совершил только один человек, по сути своей есть действие групповое17.